1988年则是F1巨大变革的一年。由于无法控制涡轮引擎巨大的动力,车祸,死亡,时有发生。在面对过多事故的公众压力下,FIA被迫宣布取消涡轮引擎的设计,从而在1989年转向自然吸气引擎。

而为了给众多F1车队一个实验新款自然吸气引擎的机会,1988年FIA对涡轮引擎做出了限制:涡轮加压从4.0Bar降低到2.5Bar,而油箱容积进一步减少到150升。

从而理论上给了新款自然吸气引擎能够和久经F1考验的旧款涡轮引擎一较高下的机会。

对于绝大多数车队,为了后面多年的需求,在1988年立即转向新款自然吸气引擎是一个绝佳的机会。

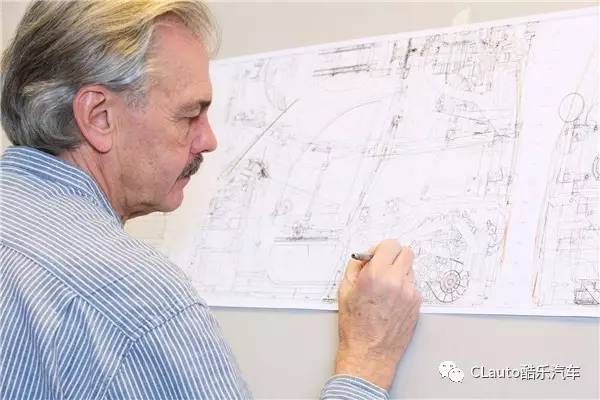

出生在南非,这位设计师对于F1赛车的设计理念有着与众不同的看法。在其设计的1986年F1 赛事中Brabham BT55赛车上就能看到后期F1赛车所崇尚的规则:极低的车前部面积,前所未有的对空气动力学的重视,以及越低越好的重心。

然而BT55的发挥不是非常理想。失望的设计师在一支F1车队老板Ron Dennis的邀请下来到了迈凯伦,与之一起而来的,则是他低阻力设计理念。

虽然面对来自转向新款自然吸气引擎的压力,然而这位设计师意识到现款涡轮引擎的紧凑构型能够完美的满足其对低阻力设计理念的车身要求。

而F1市面上有一款涡轮引擎能提供不仅仅紧凑的布局,更是极低的重心。重心能够如此之低以至于一款专门为低重心打造的变速箱必不可少。

在这位南非设计师的帮助下,新款F1赛车前段迎风面积被降低到不能再低,而车轴被延长以满足下压力的需求,尾翼被进一步简化。

其的车身重心是如此之低以至于车手几乎是半躺在驾驶舱中。当年的世界冠军普罗斯特对这种设计嗤之以鼻,但是在仅仅驾驶过一次之后,他就永远的改变了自己的看法。

而这位设计师就是Gordon murray。如果你不知道他,没关系,你只需要知道:

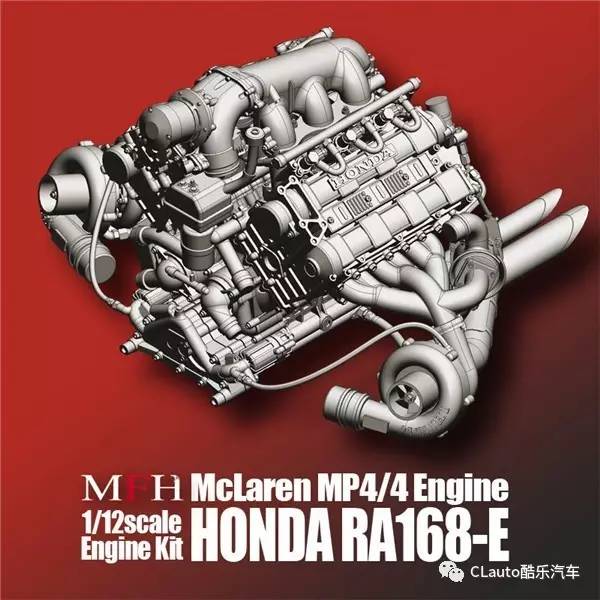

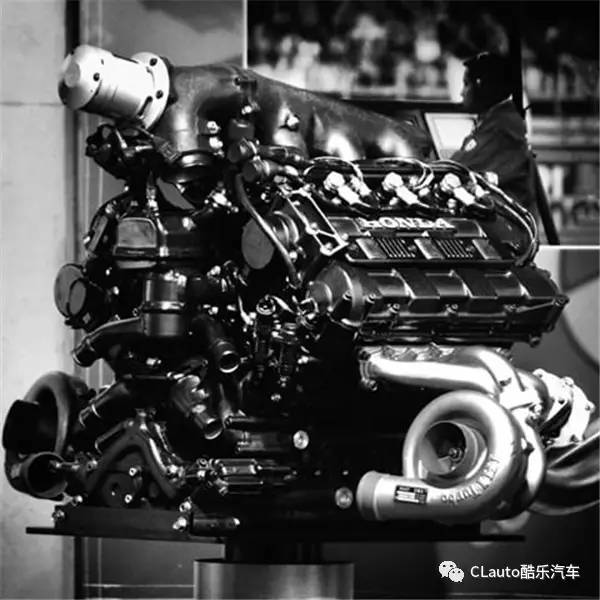

而Gordon murray嘴中那台能够很好的满足MP4/4的设计需求的引擎,就是本田RA168E:1494cc的排量,V6设计,双涡轮增压,可爆发出900bhp的马力。

对于读过我们上期的同学,应该还记得本田在80年代之处开始设计的这款F1赛用引擎。在初期,虽然有一个极好的蓝本:80度夹角的V6布局,IHI提供的逆向仿制的涡轮。

然而受困于本田错误的理解:缸径过于大,导致这台V6引擎一直受困于可靠性问题。问题一直到威廉姆斯手中才得以解决。具体的内容我们在这里就不多说了,想看的同学们可以回去翻翻上期的内容。

在引擎材料上,本田并没用过多合金材料,相反的,本田的选材看起来是当年所有引擎制造商中最寒酸的。

对于本田而言,只要马力足够大,板砖也能飞上天。铸铁材质可承受极大动力和极佳的可塑性是他们最看重的一点。虽然铸铁重量大,但是足够的强度下能够最终靠将气缸壁削薄的方式进而达到轻量化效果。

而和气缸不一样,引擎的缸头则使用了铝合金材质,具体说来,是AI Si6Cu4。

而剩余的部件,诸如凸轮轴盖和曲轴箱油壳底都是采用从一整块镁合金中整体铸造而成,由此减少不必要的额外部件,加强刚性的同时达到轻量化。

在这一系列努力下,最终引擎控制在不超过146kg的重量上。几乎是考斯沃斯DFV3.0升引擎的重量。

在回归F1的前几年,本田曾经在引擎设计上,尤其是气门上采用过无数让人眼花缭乱的设计,或者说,创新型设计。

比如联控轨道,扭力杆和气动弹簧。然而当回归到最后一台涡轮引擎之时,本田则使用了不能说是传统,应该是极度保守的设计。

每一个部件和对手相比都没有过大的区别。每缸四气门设计,使用一对弹簧控制。凸轮轴的设计更是翻版了自家1968年RA302引擎的设计,并回归大多数赛车都喜欢使用的inverted bucket挺杆。

RA302的凸轮轴设计能够保证更低的惯性,从而提供更高的转速极限。因此在80年代的本田引擎上进一步发扬光大后,这台提供给迈凯伦的RA168E在13500转之内都是安全转速。

由于FIA大幅度限制了油箱体积,能够在动力全开的情况下跑完全程变成了重中之重。因此本田将压缩比从7.2:1大幅上调到9.4:1。

而活塞则为平头设计,平头活塞一部分帮助轻量化,一部分相对于凸面设计的活塞,平头活塞减少了热接触面积,来保证了高转速下引擎的可靠性。

而涡轮来源于IHI。IHI尽可能的使用多的陶瓷材料,保证高温下热抗性,同时保证轻量化和润滑能力。

在缸头附近的冷却水槽开于内部,而缸体的水槽则开于外部,从而在侧向流动下保证冷-热-冷这一特殊序列,来保证了整体热度的连贯性。

虽然本田的保守设计,然而这些保守设计结合在一起则起到了意想不到的效果。峰值输出非常可观,不逊色于同年代任何一台引擎。

然而更重要的是峰值输出区间:超过95%的扭矩可在8000rpm-12000rpm之间获得。

在这个4000rpm的超级宽广区域中,车手能够大大减少换挡时间,而更多的注意在转向,刹车和超车上。对于节省体力和减少不必要的变速线故障而言,这无疑是一个极佳的消息。

由于这台本田引擎夹角仅仅只有80度,加之专门设计的低重心变速箱,因此其修长的布局可以完美契合Gordon murray的低阻力理念。

而参照考斯沃斯的32度开合气门更是保证了其极低的宽度。因此,可以说RA168E就是Gordon murray心中最完美的引擎之一。

而同时,由于FIA大幅度削减了油箱体积,在保证省油的前提下跑完全程成为重中之重。

本田工程师的测算,其车手在绝大多数情况下都会以全油门的方式奔跑,而事实上:两位车手超过60%的时间都是全油门状态,这个提前量可谓帮助极大。

因此在赛事中,常常看到其他车队车手因为油量警报从而不得不进入省油模式,甚至是因为没油而停下的情况。然而只有迈凯伦才可能正真的保证全油门下尽情狂奔。

而据wiki消息,为了可以满足迈凯伦的需求,本田甚至提供了六套不同设计的RA168E供迈凯伦使用和测试。工程师的理性思考,本田当年无比固执的精神,以及车手,车队,引擎供应商之间的合作完美的给1988年做好了铺垫。

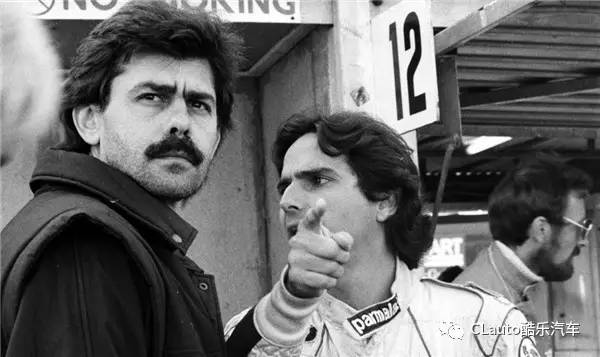

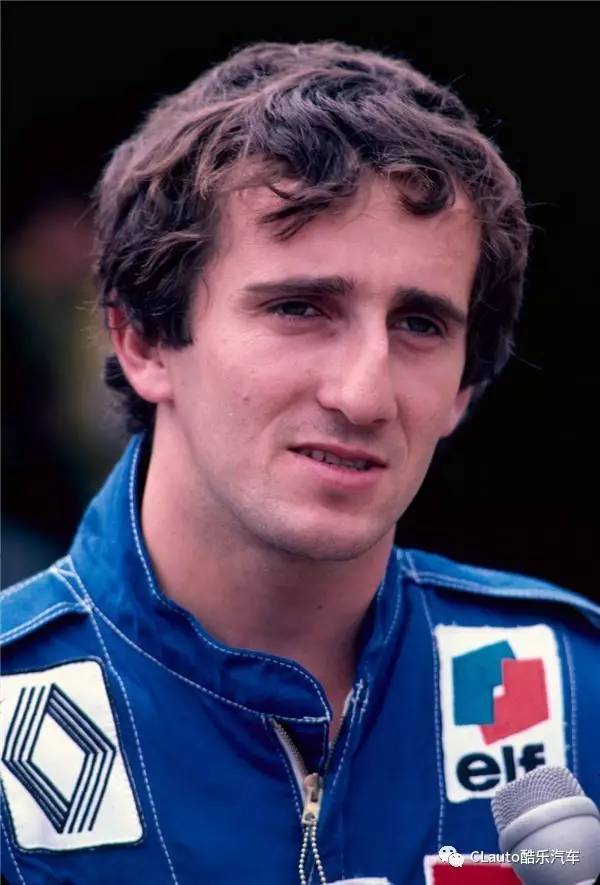

迈凯伦车队在1988年进行了车手轮换。在迈凯伦车队中,有一名车手名为阿兰普罗斯特。其在1984加入迈凯伦,而当年搭档的车手则是一代传奇尼基劳达。

普罗斯特在1985年,1986年和1989年赢下三次冠军。一直到2001年都是F1分站赛冠军次数最多的车手。也因此被称为F1历史上最伟大的车手之一。

普罗斯特有着“教授”的昵称。相比于那个年代更依靠直觉和天赋驾驶的车手,普罗斯特依靠着的是其的智商。大多数同年代的车手都承认,普罗斯特的F1赛车往往是每次F1分站赛前最棒赛道的之一。

而在赛事中,普罗斯特总是在初期保留赛车的轮胎和刹车,在最后的时刻才完全使用刹车和轮胎。

在1987年,本田和莲花车队(国内也称之为路特斯)签订了引擎供应合同。莲花车队拿到的其实不是1987年版本的提供给威廉姆斯引擎,而是上一年度威廉姆斯用剩的引擎。

然而由于本田引擎的慢慢的变成了冠军争夺的入场券,为了拿到这台稍显落后的引擎,莲花车队被迫签下了一名日本车手。由于日本车手不是非常理想的表现,加上莲花车队对自身的车手更为熟悉。

因此自然而然,莲花车队对自己另外一名车手更为照顾,从到可分配资源都倾向于这位车手。

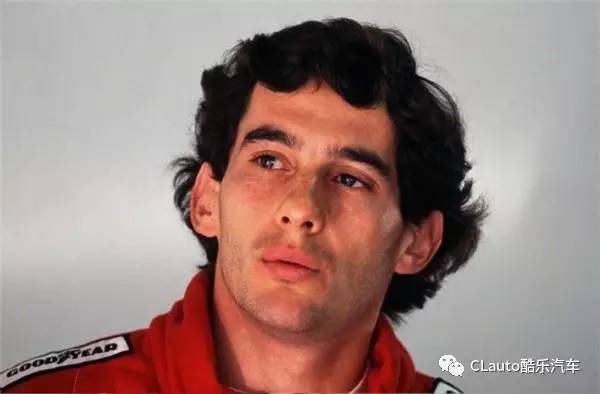

这位车手出生于巴西一个富裕的家庭。年纪轻轻就已经展示出了驾驶天赋。其第一次驾驶的Kart赛车是父亲用一台1匹马力除草机更改出来的赛车。

在加入莲花车队之后,由于和使用主动式底盘技术和本田引擎的威廉姆斯差距慢慢的变大。他动了离开莲花的念头。

而虽然和莲花的关系陷入僵局,但是他则和引擎提供商本田建立了良好的合作伙伴关系,而本田则希望可以将这位车手签下。

于是,在1988年,当本田毅然而然决定给迈凯伦供应引擎的时候,迈凯伦正好缺一名车手和普罗斯特搭档。而本田向迈凯伦推荐的这位车手正好弥补上迈凯伦的空缺,这位车手就是塞纳。

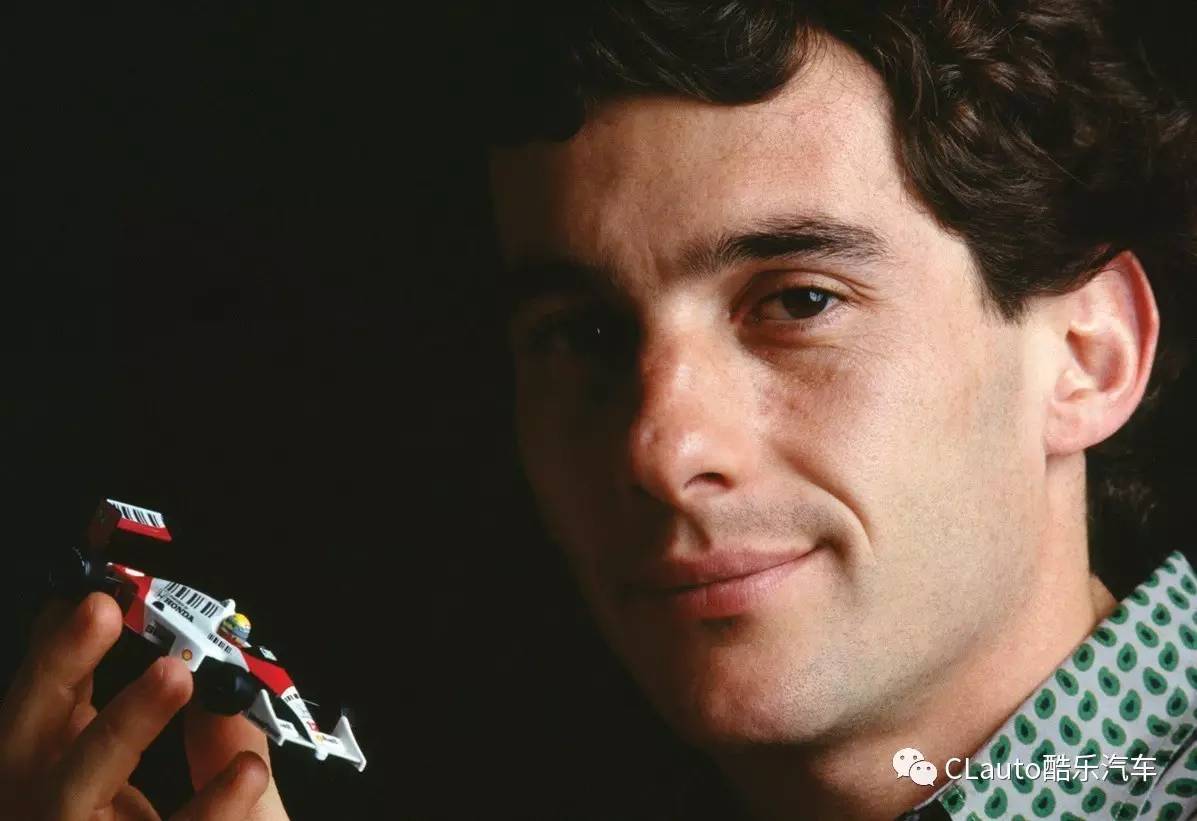

在加入迈凯伦车队后,塞纳和普罗斯特的矛盾就开始积累。而迈凯伦MP/4赛车在场上的一骑绝尘更是对两者之间的矛盾推波助澜。

更遗憾的是,迈凯伦在上更加偏向他们所熟知的普罗斯特,而本田则偏向有着良好关系的塞纳。

即使在多次会谈之后,这样的一个问题非但没解决,反而越来越严重,因此普罗斯特和塞纳在1988年的内斗成为了赛事最大的看点。

好消息则是,即使两位车手竞争非常激烈,但是他们明白他们必共同合作,尤其是在测试中,以帮助迈凯伦车队远远领先于对手:法拉利,威廉姆斯,莲花,march和贝纳通。

当这些交汇在一个路口的时候,我们只知道传奇就此拉开帷幕!1988年成为了两位车手的内战。对于普罗斯特,在14场比赛中,他拿到了7次分站赛冠军,7次亚军。

而另外一名车手塞纳则拿到了8次分站赛冠军,更是在14场比赛中13次取得杆位。而迈凯伦也统治了全年的赛事。

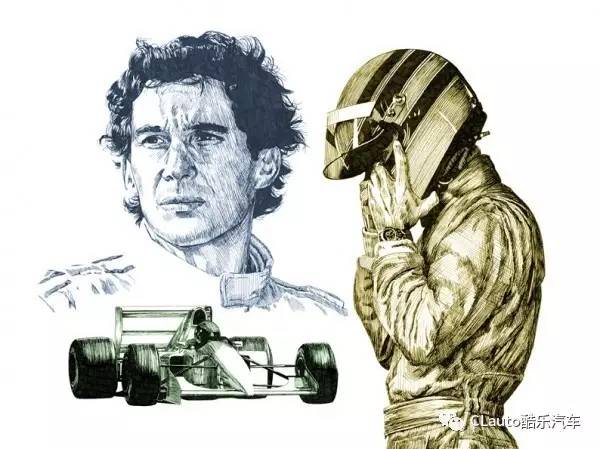

在西方宗教中,trinity是指圣父,圣子,圣灵合为上帝。而在80年代F1涡轮时代的最后,设计师Gordonmurray,车手普罗斯特和塞纳,本田引擎RA168E,三位合一。

声明:本文由入驻搜狐公众平台的作者撰写,除搜狐官方账号外,观点仅代表作者本人,不代表搜狐立场。